CENT’ANNI DI RELATIVITÀ di Piero De Sanctis

Con il genio la natura resta in eterna unione:

Ciò che l’uno promette, l’altra certamente mantiene.

Sono trascorsi poco più di cento anni da quando Einstein presentò il 25 novembre 1915 all’Accademia prussiana delle Scienze Le equazioni del campo gravitazionale. Una Memoria che mostrava la struttura completa della teoria della relatività generale (o teoria della Covarianza, come inizialmente era stato stabilito con il suo editore), e alla quale aveva lavorato già dal 1907.

L’intento era quello di costruire una nuova teoria della gravitazione che approfondisse quella di Newton e fosse compatibile con la relatività ristretta del1905. In effetti tra la teoria della relatività ristretta del 1905 e quella generale del 1915, sorsero inizialmente contraddizioni poiché, mentre la prima assume come postulato di base la velocità della luce costante, la seconda dice che un campo gravitazionale flette i raggi di luce rallentandoli. Inoltre, a completare ulteriormente il problema, nell’estate del 1912, Einstein scoprì che lo spazio non è piatto, e la sua geometria non è euclidea, ma riemanniana.

Furono necessari dieci anni di duro lavoro per superare queste contraddizioni, anni di ispirate e ingrate fatiche a proposito delle quali Einstein disse: «Alla luce della conoscenza ottenuta, il felice conseguimento sembra quasi del tutto naturale, e ogni studente intelligente può capirlo senza troppa fatica. Ma gli anni di ansiose ricerche nelle tenebre, con le loro intense aspirazioni, l’alternarsi della fiducia e della stanchezza, e l’emergere ultimo alla luce…soltanto coloro che hanno fatto essi stessi l’esperienza possono capirla». Alcuni anni prima, infatti, Einstein si trovava prigioniero entro l’intricato labirinto delle equazioni gravitazionali di cui non aveva ancora trovato il filo conduttore giusto, e aveva lanciato il grido di aiuto all’amico matematico: «Grossmann, aiutami o io divento matto».

In quel 25 novembre, dunque, la teoria era, con la sua possente struttura matematica, completa, bella, diamantina e priva di contraddizioni interne. In questi cento anni essa è stata sottoposta a ogni sorta di prove sperimentali godendo sempre di ottima salute e, oggi, è il faro che illumina le ricerche degli scienziati sulle galassie, sui buchi neri, sulle onde gravitazionali e sull’universo. Il ruolo svolto dalla teoria della relatività generale in astronomia e cosmologia, a partire dal 1960 fino ad oggi, è stato l’elemento trainante del programma di verifiche della teoria stessa. Così il continuo perfezionamento degli strumenti di misura ha permesso, nel solo decennio 1964-75, la conferma di vecchie previsioni teoriche di Einstein: stelle esaurite che esplodono nel corso di collassi gravitazionali (chiamate poi pulsar); stelle particolari che si allontanano da noi con velocità di 90 mila km al secondo (chiamate quasar); collassi gravitazionali ancora più catastrofici (chiamati buchi neri); stelle fortemente condensate di massa simile al sole ma compressa in una sfera del diametro di 20 km (dette stelle di neutroni).

Ma il 1915 è anche importante perché segna l’inizio di una storica corrispondenza tra Einstein e due grandi matematici italiani, Levi Civita e il suo maestro Ricci-Curbastro, i quali, circa 15 anni prima, avevano approntato un metodo matematico denominato Calcolo differenziale assoluto, oggi chiamato Calcolo tensoriale, destinato a costruire la struttura portante della teoria della gravitazione relativistica.

Agli inizi della Prima guerra mondiale, il cittadino svizzero Einstein aveva difeso pubblicamente per la prima volta la causa del pacifismo e, continuò a farlo anche inseguito, suscitando reazioni ostili da parte degli sciovinisti tedeschi. Le distruzioni e gli sconvolgimenti della guerra influirono in minima parte sulla sua produzione scientifica anzi, in una certa misura furono gli anni più creativi della sua vita: portò a termine la teoria della relatività generale, calcolò i valori esatti per la deflessione della luce, lo spostamento del perielio di Mercurio, condusse ricerche sulla cosmologia e sulle onde gravitazionali. Nel gennaio del 1916, mentre le più grandi potenze capitalistiche occidentali si sbranavano tra di loro per la spartizione delle colonie, dei mercati, delle fonti energetiche e di materie prime mondiali, Einstein, scrivendo al suo caro amico Paul Ehrenfest, disse: «Immagina la mia gioia a causa dell’applicabilità della covarianza generale e per il fatto che le equazioni hanno indicato il moto esatto di Mercurio al perielio. Sono rimasto fuori di me e in estasi per giorni».

In effetti i dati sperimentali fino ad allora conosciuti testimoniavano la rotazione del perielio (perielio è il punto dell’orbita più vicino al sole) del pianeta Mercurio, ma ciò rimaneva inspiegabile dal punto di vista della teoria newtoniana della gravitazione. Ma ora, dal nuovo punto di vista dello spazio-tempo curvo della relatività, curvo per effetto della grande massa gravitazionale solare, tutto appariva ordinato e necessario, e necessaria appariva anche la deviazione dei raggi solari nel loro passaggio vicino al sole. Insomma, si capì che masse e spazio-tempo erano tra loro interagenti e dialetticamente legati: le masse dicono alla geometria dello spazio-tempo come curvarsi, e lo spazio-tempo dice alle masse come muoversi (John Whecler).

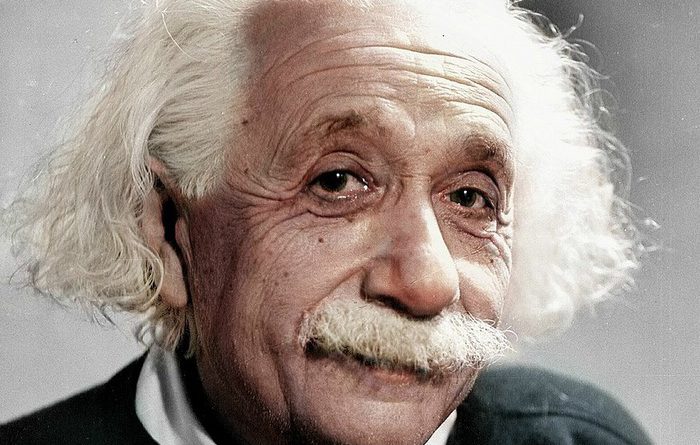

La conferma sperimentale di tale deviazione dei raggi solari avvenne durante l’eclissi totale del sole del 29 maggio 1919. Due spedizioni organizzate dalla Royal Astronomy Society: una a Sobrel, in Brasile e l’altra all’isola di Principe, di fronte alla Costa della Guinea, guidata dall’astronomo Arthur Eddingoton dell’università di Cambridge. Il 6 novembre 1919 davanti ai membri della Royal Society e della Royal Astronimy Society in seduta congiunta, l’asronomo Dyison disse: «dopo un attento studio delle lastre, sono pronto a dichiarare che esse confermano la previsione di Einstein. Il risultato ottenuto è ben preciso: la luce viene deflessa in accordo con la legge di gravitazione di Einstein». Il giorno dopo il Times di Londra titolava: Rivoluzione nella scienza. Nuova teoria dell’universo. La concezione newtoniana demolita. Il 9 novembre il New York Time dava la notizia in un articolo Storte le luci in cielo. Il 14 dicembre la rivista Berliner Illustrierte Zeitung riportava una fotografia di Einstein con la didascalia «Nuovo gigante della storia del mondo». In Italia a dare la notizia fu il Corriere della Sera con un titolo che nulla aveva a che fare con la teoria della relatività: La divinazione di uno scienziato. La luce proveniente dalle stelle e debolmente deviata dal campo gravitazionale solare, dimostrando l’interazione tra campo gravitazionale e campo elettromagnetico, aveva affascinato il grande pubblico e, all’improvviso, Einstein divenne famoso in tutto il mondo e le sue conferenze furono un evento storico.

C’erano però altri aspetti della personalità di Einstein che non suscitavano un altrettanto unanime entusiasmo: il suo impegno militante per la pace e le sue simpatie per il socialismo. Allo scoppio della Prima guerra mondiale prese pubblicamente posizione a favore del pacifismo, firmando il Manifesto agli europei nel quale si chiedeva la collaborazione tra gli studiosi delle nazioni in guerra nell’interesse dell’avvenire dell’Europa e proponendo l’istituzione di una Lega degli europei, mai però attuata. La rivoluzione del 9 novembre 1918 in Germania, che portò all’abbattimento della monarchia e alla ingloriosa fuga in Olanda del Kaiser Guglielmo II, apriva grandi speranze agli spiriti sinceramente democratici. Anche Einstein, da sempre critico feroce del militarismo prussiano, guardava con interesse e partecipazione alla nascita della Repubblica di Weimar portatrice di idee di uguaglianza sociale, di libertà politica e di pensiero. Nei suoi appunti per le elezioni settimanali sulla relatività, durante il corso invernale del 1918-’19 a Berlino, alla data 9 novembre c’è scritto «lezione annullata a causa della rivoluzione». Nel febbraio del 1920 a Berlino, un gruppo di studenti nazisti interruppe la sua lezione al grido: «taglieremo la gola a quello sporco ebreo».

Tuttavia, la rivoluzione di novembre si fermò alla sua fase democratica borghese. Con l’assassinio di Karl Liebknechte e Rosa Luxemburg il 15 gennaio 1919, da parte dell’ex macellaio Noske (dotato di molta forza fisica ma di poco cervello) su mandato del socialdemocratico di destra Erbert, la Repubblica, ormai in mano all’apparato militare tedesco, un vero Stato nello Stato, subì un lento ma inesorabile declino democratico fino al 1933, anno della presa del potere nazista. Il paese cadde preda delle forze razziste, antisemite e del nascente nazismo. Nello stesso anno venne organizzata in Germania una campagna antisemita, ben finanziata per diffamare Einstein e attaccare la sua teoria della relatività, che venne definita ebraica e comunista e il 25 agosto, gli stessi organizzatori, non badando a spese, indissero una ben pubblicizzata riunione di massa contro la relatività, nella sala della Filarmonica di Berlino.

Il prof. Wilhelm Muller, del Politecnico di Aquisgrana, nel suo libro Il giudaismo e la scienza immaginò che la relatività fosse un complotto mondiale ebraico per contaminare le scienze e, di conseguenza, distruggere la civiltà. Per il prof. Ludwig Bierberback, dell’Università di Berlino, Einstein era «un ciarlatano straniero». Il prof. Rudolph Tomaschek, direttore dell’Istituto di fisica di Dresda disse: «La fisica moderna è uno strumento del giudaismo mondiale per la distruzione della scienza nordica…La vera fisica è creazione dello spirito tedesco…Infatti tutta la scienza europea è frutto del pensiero ariano, o meglio tedesco». Ma l’attacco più velenoso fu sferrato dal fisico Anton von Lenard dell’Università di Breslavia, premio Nobel 1905, durante il Congresso degli scienziati e medici tedeschi svoltosi a Bad Nauheim nel 1920 e presieduto da Max Planck. Lenard, durante il suo virulento attacco antisemita disse: «all’ebreo (Einstein, ndr.) manca fondamentalmente la capacità di capire la verità…essendo egli sotto questo punto di vista molto diverso dal ricercatore ariano, dotato dall’attento e serio desiderio di cercare la verità…La fisica ebraica è quindi un fantasma e un fenomeno di degenerazione della fondamentale fisica tedesca».

Nonostante ciò, la fama di Einstein era alle stelle. Nel 1921 viene insignito del premio Nobel per il suo contributo alla fisica, specialmente per la scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico, lavoro questo che risale al 1905. Nella motivazione ufficiale, come si può notare, la teoria della relatività non viene menzionata. Continuava ad essere considerata troppo controversa sia scientificamente, ma soprattutto politicamente. Nel 1921 Einstein tenne conferenze a Praga e a Vienna e il 2 aprile arrivò a New York dove ebbe il benvenuto del sindaco e ricevuto alla Casa Bianca dal Presidente Harding. Ma anche qui si accesero polemiche: il Dearborn Indipendent, settimanale di proprietà Henry Ford, deciso antisemita, pubblicò in copertina un titolo inequivocabile: «Einstein è un plagiario». In giugno rientrò in Germania dove l’atmosfera politica si era fatta molto pesante tanto che fece temere per la sua incolumità.

Nell’ottobre del 1922 la famiglia Einstein partì per il Giappone su invito di un editore giapponese. Vi rimase sei settimane per un ciclo di conferenze, ovunque accolto con calore e grande simpatia. Fu ricevuto dall’Imperatrice. Il viaggio fu un piacevole diversivo dopo la tensione di Berlino. Nella primavera del 1923 rientrò in Europa e nello stesso anno contribuì a fondare l’Associazione Amici della Nuova Russia e fu nominato, con i fisici Hendrik Lorentz e Marie Curie e con il filosofo Henry Bergson, membro del Comitato della Società delle Nazioni Unite per la cooperazione intellettuale. Pacifismo e internazionalismo furono i due grandi ideali politici di Einstein.

Prima della partenza per il Giappone, nei giorni 22, 24 e 26 ottobre 1921, su invito del Prof. Federico Enriques, presso l’Archiginnasio di Bologna, Einstein tenne tre conferenze affollatissime sulla relatività. Nella prima conferenza Einstein parlò in italiano (da giovane trascorse più di sei mesi prima a Padova e poi a Pavia dove soggiornò felicemente, insieme alla sorella Maja, nella casa di campagna dell’amica Ernestina Marangoni presso Casteggio), spiegò come la teoria della relatività fosse sorta da problemi collegati direttamente o indirettamente dall’esperienza quali la costante velocità della luce nel vuoto indipendentemente dal moto della sorgente luminosa e la critica del concetto di contemporaneità assunto come autoevidente.

Nella seconda, affrontò i problemi connessi alla teoria della relatività generale e come ad essa fossero collegati i metodi forniti dalla geometria non euclidea, nonché l’estensione dei risultati trovati nella teoria della relatività ristretta relativi ai sistemi di riferimento dotati di moto rettilineo uniforme, ai sistemi di riferimento accelerati, per giungere poi alla conoscenza della legge generale del campo gravitazionale.

Nella terza, si soffermò su alcune conseguenze della teoria generale, suscettibili di verifiche sperimentali, esponendo poi, sulla base di tutti i risultati ottenuti, la concezione relativistica dell’universo. Al termine della conferenza Einstein non mancò di aggiungere che lo strumento matematico di cui si era servito derivava dai metodi matematici creati da Gauss, Riemann, Ricci e Levi-Civita, quest’ultimo presente alla stessa conferenza.

Ma proprio l’occasione delle conferenze di Einstein favorì, in Italia, una serie di reazioni sconcertanti sia in ambito scientifico che politico. Sulla Stampa e sul Resto del carlino, lo scrittore Adriano Tilgher, commentando le tre conferenze, cercò di interpretare la relatività in senso idealista. Nel suo libretto Relativisti contemporanei scrisse: «voglio dire che nel campo delle scienze fisico-matematiche la teoria della relatività corrisponde a quello che in filosofia è il pragmatismo, in economia il capitalismo dei trusts…in politica l’imperialismo, in arte il titanismo, l’energetismo». Perfino Benito Mussolini scrisse un corsivo sul Popolo d’Italia in cui associava la relatività al fascismo. Mentre lo scrittore Ardengo Soffici nella rivista Gerarchia descriveva Einstein come un ebreo a capo di una filosofia da cui ci si doveva guardare.

D’altra parte, come meravigliarsi se il Consiglio Nazionale delle Ricerche, allora presieduto dal fascista Giovanni Magrini, era del parere che: «…purtroppo oggi scienziati italiani veramente superiori, ad eccezione di Marconi, non ve ne sono…nei matematici, dei due meglio quotati, il migliore, il Levi-Civita è un comunista ed uno squinternato, il Volterra è stato fatto un grand’uomo dalla massoneria internazionale, come l’Einstein».

Vito Volterra (1860-1940), nato ad Ancona, fu uno dei più grandi matematici del tempo, di livello internazionale, fondatore del CNR nel 1923 e suo primo presidente, vicepresidente dell’International Research Council fondata a Bruxelles nel 1918, oppositore del regime fascista (fu tra gli accademici italiani, nel 1931, che rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo) e convinto sostenitore della relatività in quanto «dal punto di vista matematico, ossia logico, la teoria della relatività è perfetta, come è perfetta la ordinaria teoria newtoniana». Tuttavia, buona parte degli astronomi italiani – rappresentati dell’astronomo teramano Vincenzo Cerulli, in quanto presidente della Società Astronomica Italiana, ed Emilio Bianchi direttore dell’osservatorio del Collegio Romano e Pio Emanuelli dell’università di Roma – espressero posizioni pregiudizialmente ostili alla relatività. Addirittura, il Cerulli si abbandonò a dichiarazioni ottuse liquidando in modo sbrigativo la relatività vista come «una crisi degenerativa» della fisica.

Chi, invece, colse gli aspetti più significativi della nuova teoria, soprattutto quelli relativi alla struttura dell’atomo e alla equivalenza fra massa e energia secondo la famosa equazione e=mc², fu il ventenne Enrico Fermi. In un suo memorabile articolo giovanile dal titolo Le masse nella teoria della relatività scrive: «La grandiosa importanza concettuale della teoria della relatività, come contributo ad una più profonda comprensione dei rapporti tra spazio e tempo, e le vivaci e spesso appassionate discussioni in cui essa ha, in conseguenza, dato luogo anche fuori dagli ambienti strettamente scientifici, hanno forse un po’ distolta l’attenzione da un altro suo risultato che, per essere meno clamoroso e diciamolo pure, meno paradossale, ha tuttavia nella fisica conseguenze non meno degne di nota, ed il cui interesse è verosimilmente destinato a crescere nel prossimo svilupparsi della scienza. Il risultato a cui accenniamo è la scoperta della relazione che lega la massa di un corpo alla sua energia…La relazione tra massa e energia invece ci porta senz’altro a delle cifre grandiose. Ad esempio se si riuscisse a mettere in libertà l’energia contenuta in un grammo di materia si otterrebbe un’energia maggiore di quella sviluppata in tre anni di lavoro ininterrotto da un motore di mille cavalli (inutili i commenti)…Bastino questi brevi accenni a dimostrare come la teoria della relatività, oltre a darci una interpretazione chiara delle relazioni tra spazio e tempo, sarà in un prossimo avvenire, destinata ad essere la chiave di volta per la risoluzione del problema dalla struttura della materia, l’ultimo più arduo problema della fisica».

Nel 1917 Einstein presentò una memoria all’Accademia prussiana che segnò, ancora una volta, l’inizio di un nuovo capitolo della fisica: la cosmologia relativistica. «Ho di nuovo combinato qualcosa, a proposito della teoria della gravitazione – Einstein disse al suo amico Ehrenfest -, che mi espone in una certa misura al pericolo di essere rinchiuso in un manicomio». In effetti risolvendo le sue equazioni gravitazionali egli trovò che l’universo doveva essere finito, ipersferico e stabile in contrasto con le conoscenze astronomiche dell’epoca. Però, meno di due mesi dopo, l’astronomo e matematico olandese Willen de Sitter scoprì una nuova soluzione diversa che dimostrava che le equazioni non conducevano ad un modello unico di universo e che, a differenza di quelle di Einstein, l’universo di de Sitter era vuoto. Un progresso notevole fu fatto nel 1922 e nel 1924, quando un matematico sovietico Alexander Friedmann trovò nuove soluzioni cosmologiche che attestavano la possibilità di universi non vuoti, taluni in espansione, altri in contrazioni e altri ancora nella fase transitoria tra l’espansione e contrazione. Si aprì così, nel 1917, un nuovo capitolo sull’origine e formazione dell’universo basato sulla relatività generale e su un’enorme quantità di dati osservativi forniti dai più moderni radiotelescopi.

Lo studio, con la descrizione o la spiegazione di come si sia formato il cosmo (cosmogonia) affonda le radici nella scienza greca che mirava a descrivere la nascita dell’universo sulla base dei dati e delle leggi disponibili in quel momento. L’aspetto che accomuna tutte le cosmogonie mitologiche è dato dalla personificazione delle forze della natura e la creazione dell’ordine dal disordine o, in altre parole, la separazione degli opposti da un tutto indifferenziato. Quest’ultimo concetto costituirà, con Anassimandro, il principio fondamentale della prima cosmogonia. Anassimandro (sesto secolo a.C.) fu il primo a postulare l’esistenza simultanea di un numero infinito di eterni universi. La prima cosmogonia atomistica fu ideata da Leucippo (quinto secoli a.C.). Durante il periodo alessandrino Aristarco di Samo (terzo secolo a.C.) fu il primo ad adottare in modo integrale il punto di vista eliocentrico, precorrendo Copernico di diciotto secoli. Ma gli inizi dell’astrofisica, nel senso moderno della parola, e della cosmologia, risalgono al primo secolo d.C., dopo la pubblicazione di un saggio dal titolo: La faccia della Luna di Plutarco. Saggio che ha la forma di un dialogo tra varie persone che appartengono a scuole filosofiche diverse che conoscono bene la storia più remota della scienza greca. È un affresco ricco, vivace e affascinante delle opinioni e degli argomenti scientifici correnti, a quel tempo, negli ambienti culturali di Atene e Roma: dalle misurazioni e dai calcoli astronomici di Aristarco, di Ipparco e di Posidonio, alla determinazione della circonferenza della Terra ad opera di Eratostene fino agli ultimi sviluppi delle conoscenze geometriche. Si trattò di un vero e proprio testo di astrofisica, poiché l’astrofisica applica i metodi e le conclusioni della fisica, e dove, tuttavia non mancano influssi mitologici. Negli ultimi capitoli del libro, ad esempio, mentre si discute la mitologia della Luna e la sua funzione di luogo di raccolta delle anime dei defunti, altre parti spiccano per la chiarezza e l’acume del ragionamento scientifico quale si riscontra nel poema di Lucrezio e più tardi nelle opere di Tolomeo. In Plutarco, inoltre, vi è la chiara coscienza che la Luna è un corpo della stessa specie della Terra: una teoria che rassomiglia molto alla teoria gravitazionale di Newton.

Nel dicembre del 1924 l’astronomo americano Edwin Hubble scoprì l’esistenza di un oggetto extragalattico: la nebulosa di Andromeda e nel 1926 l’espansione dell’universo. Grazie ai lavori di Friedmann e a queste due storiche scoperte sperimentali di Hubble, Einstein tornò sulle sue equazioni gravitazionali e nel 1931 pubblicò un articolo in cui veniva esaminata la possibilità di un universo infinito.

Nel 1932, allorché la Repubblica di Weimar stava per esalare l’ultimo respiro, Einstein firmò un appello ai partiti socialisti e comunisti tedeschi, esortandoli a far fronte comune per allontanare dalla Germania «il terribile pericolo di diventare fascisti». Quando nel gennaio del 1933 Hitler prese il potere mediante un colpo di stato, Einstein si trovava in California a Pasadena. Aveva lasciato definitivamente la Germania dal dicembre del 1932. Il 17 ottobre 1933 al suo arrivo a Princeton, presso l’istituto for Advanced Study, gli fu consegnata una lettera del primo direttore Flexner nella quale si diceva: «Non c’è alcun dubbio che in questo paese vi siano bande organizzate di irresponsabili nazisti. Ho consultato le autorità locali…e il governo nazionale di Washington, e tutti mi hanno fatto presente…che la vostra sicurezza in America dipenderà dal silenzio e dal fatto che vi asteniate dal partecipare a manifestazioni pubbliche…Lei e sua moglie sarete assolutamente benvenuti a Princeton ma, alla lunga, la vostra incolumità dipenderà dalla vostra discrezione». Dopo questo invito-ordine di stare lontano dalla vita politica, Einstein restò muto, tranne qualche eccezione fino al 1940, anno in cui gli fu concessa la cittadinanza americana. Nel frattempo, la nazificazione della società tedesca fu spinta fino alle sue ultime conseguenze, fino alla distruzione totale della cultura tedesca. La storia fu talmente falsificata nei nuovi libri di testo e nelle lezioni degli insegnanti fino a diventare una cosa ridicola. Nell’Università di Berlino, dove avevano insegnato tanti illustri studiosi, il nuovo Rettore, membro dei reparti d’assalto, istituì 25 nuovi corsi di «scienza razziale». I migliori scienziati e professori si dimisero o furono licenziati e quelli che si piegarono farneticarono di «fisica tedesca» di «chimica tedesca» di «matematica tedesca».

Il 2 agosto 1939 Einstein firmò (con la collaborazione di un giovane fisico ungherese Leo Szilard) ed inviò una lettera, rimasta famosa, al Presidente Roosevelt, nella quale si affermava che da «Alcuni recenti lavori di E. Fermi e di L. Szilard che mi sono stati resi noti mediante manoscritto, mi inducono a prevedere che l’elemento uranio possa essere tramutato in una nuova e importante fonte di energia nell’immediato futuro…Ritengo pertanto mio dovere sottoporre alla Sua attenzione quanto segue…è concepibile…che bombe estremamente potenti di tipo nuovo possano…essere costruite. Una simile bomba di questo tipo, trasportata da una nave o fatta esplodere in un porto, potrebbe benissimo distruggere l’intero porto insieme a parte del territorio circostante…». Nel novembre 1944, dopo che gli americani si impadronirono a Strasburgo di tutta la documentazione relativa ai lavori tedeschi sulla fissione dell’uranio, e dalla quale risultava che i tedeschi erano fuori strada dalla possibilità di fabbricare la bomba atomica, in quanto non possedevano una struttura industriale per la preparazione dell’uranio 235, né di un reattore per la produzione del plutonio, sorse, tra la maggioranza degli scienziati l’idea che la costruzione della bomba non sarebbe stata più necessaria.

Tuttavia, il 6 agosto e il 9 agosto 1945, senza preavviso, furono fatte esplodere sulle popolazioni civili di Hiroshima e Nagasaki due bombe atomiche rispettivamente della potenza di 12500 e di 22500 tonnellate di tritolo. L’esplosione incenerì e distrusse all’istante centinaia di migliaia di persone, di palazzi, di case, di ponti e di strade. Uno sterminio scientificamente studiato e voluto dal sistema militare-industriale-finanziario americano in opposizione al parere dei maggiori scienziati atomici i quali, si espressero in maniera netta, contro l’uso della bomba sulle popolazioni civili, così come risulta dagli Atti della Sottocommissione scientifica facente parte della Interim Committee on Atomic Energy, istituita dal Presidente Truman il 9 maggio 1945. Alcuni anni dopo la guerra, Einstein dichiarò: «Se avessi saputo che i tedeschi non sarebbero riusciti a fabbricare la bomba atomica, non avrei mosso neppure il dito mignolo».

Nell’ottobre del 1946 scrive una lettera aperta all’Assemblea delle Nazioni Unite, sollecitando la formazione di un Governo mondiale. Lettera che aprì un grande dibattito internazionale al quale partecipò un gruppo di accademici sovietici i quali, misero in evidenza l’errore di una simile proposta soprattutto dopo la rottura della Grande Alleanza Antifascista. Nell’aprile del 1954, nel clima di Caccia alle streghe instaurato dal paranoico senatore americano Joseph Mc Carty, Einstein stilò una dichiarazione in difesa del fisico americano J. R. Oppenheimer accusato di essere comunista e di attività antiamericane. L’undici aprile del 1955, pochi giorni prima di morire, insieme al filosofo Bertrand Russell, firmò un manifesto per la messa al bando delle armi termonucleari.

Ma Einstein non abbandonò mai la fisica. Anche nella piccola e snob Princeton, dove la vita scorreva tranquilla e monotona tra concerti e gite in barca, trovò il modo e il tempo di dedicarsi alla riflessione sui metodi e i principi della meccanica quantistica le cui basi furono poste fin dal 1905 della sua celebre memoria che gli valse il premio Nobel. Ma non abbandonò mai neanche la filosofia che aveva coltivato fin dagli studi liceali, e che tanta parte ha avuto sia nella distruzione di inveterati pregiudizi, che nella costruzione di una nuova visione del mondo. Memorabili sono state le sue discussioni-confronti con Niels Bohr, in rapporto al principio di causalità, sul dualismo onda-corpuscolo e sul principio di indeterminazione di Heisenberg.

Una lotta teorica tra due posizioni filosofiche opposte: quella idealistica di Bohr e quella realistica-materialistica di Einstein. Materialistica perché Einstein non ha mai avuto dubbi sull’esistenza del mondo esterno indipendente dall’osservatore o, se si vuole, sulla esistenza di una realtà oggettiva indipendente dalle condizioni sperimentali; mentre Bohr si era sempre opposto al concetto di realtà oggettiva. Per quanto Einstein fosse stato uno dei principali creatori della meccanica quantistica, tutt’ora riconosciuta come una teoria ricca e feconda, tuttavia, i suoi concetti di probabilità, il carattere statistico delle sue leggi e il principio di indeterminazione che escludeva il principio di causalità, restavano per Einstsein concetti transitori se non oscuri. Già nel 1927, in una conferenza tenuta a Berlino, disse: «ciò che la natura esige da noi non è una teoria quantistica o una teoria ondulatoria, ma piuttosto una sintesi di questi due punti di vista, che finora è stata al di là delle possibilità mentali dei fisici», e nel 1935, opponendosi al principio di complementarietà di Bohr, fissò un canone epistemologico che mise in subbuglio il mondo dei fisici: «Se, senza turbare in alcun modo un sistema, si può prevedere con accuratezza (cioè con probabilità uguale a 1) il valore di una grandezza fisica, allora esiste un elemento della realtà fisica che corrisponde a tale grandezza».

Negli ultimi trent’anni della sua vita (Einstein morì il 18 aprile 1955) lavorò intensamente, con determinazione giovanile, alla realizzazione della sua grande idea della Teoria unificata del campo rigorosamente causale, nel tentativo di unificare la teoria del campo gravitazionale dello spazio-tempo curvo con la teoria del campo elettromagnetico, convinto com’era che la meccanica quantistica fosse una teoria incompleta e che occorresse quindi, indagare più a fondo la realtà. Non ci riuscì, lasciando ai posteri questa grande problematica eredità.

Agli inizi degli anni Cinquanta, in piena guerra fredda, Einstein fu quasi solo a sostenere queste posizioni filosofiche, come egli stesso ammise in una lettera al suo carissimo amico ingegnere Michele Besso: «Agli occhi dei miei colleghi sono divenuto un eretico cocciuto…Il successo momentaneo riesce, più che le riflessioni sui principi, a convincere la maggior parte delle persone». E al grande fisico Max Born scrisse: «Le nostre aspettative scientifiche sono ormai agli antipodi. Tu credi in un Dio che gioca a dadi, e io in leggi perfette che regolano il mondo delle cose esistenti come oggetti reali, e che cerco ansiosamente di afferrare con metodo speculativo». Ciò spiega come mai egli abbia insistito, per decenni, nella polemica contro le interpretazioni filosofiche dominanti della meccanica quantistica, e come abbia colto molte occasioni per mettere in luce l’esigenza di un rapporto positivo tra ricerca scientifica e concezioni filosofiche.

Al momento opportuno, però, Einstein sapeva essere molto caustico. Una volta disse che «Bohr pensava con molta chiarezza, scriveva in modo oscuro e si considerava un profeta», mentre in un’altra occasione lo accusò di essere un mistico. Respinse, costantemente, l’opinione che gli epistemologi avessero il dovere di indicare alla scienza le strade da seguire o le norme cui obbedire, così come criticò di quegli scienziati che si mostravano scettici o indifferenti di fronte ai quesiti generali che la ricerca scientifica suggeriva come produttrice di cultura. Il suo sarcasmo di fronte a posizioni idealistiche che sostengono il principio che essere significhi essere percepito, ce lo racconta il suo più grande biografo e amico, il fisico Abraham Pais nel suo libro Einstein, La scienza e la vita: «Deve essere stato attorno al 1950. Camminavamo, io e Einstein, lungo la strada che dall’Istituto for Advanced Study conduceva alla sua abitazione, quando ad un tratto egli si fermò. «Veramente è convinto – mi chiese – che la Luna esista solo se la si guardi?».

Teramo 18 aprile 2016